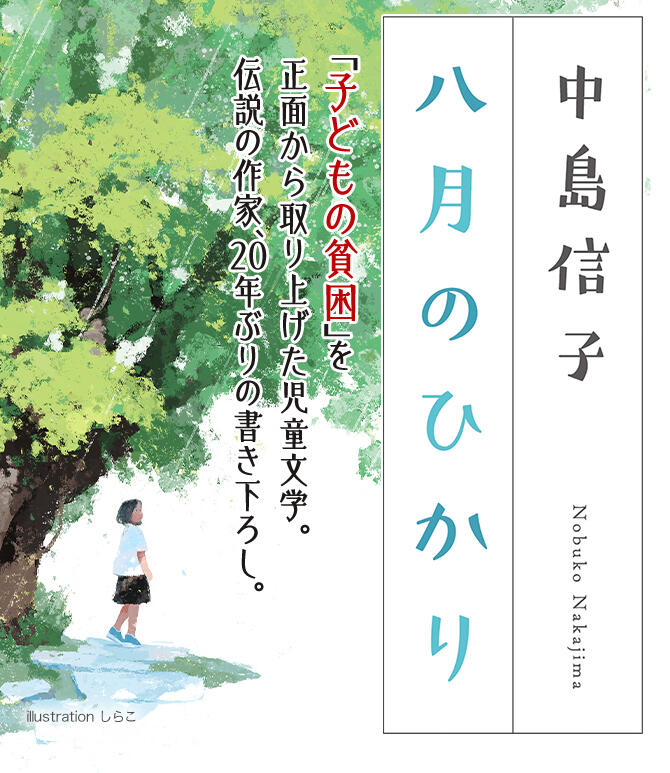

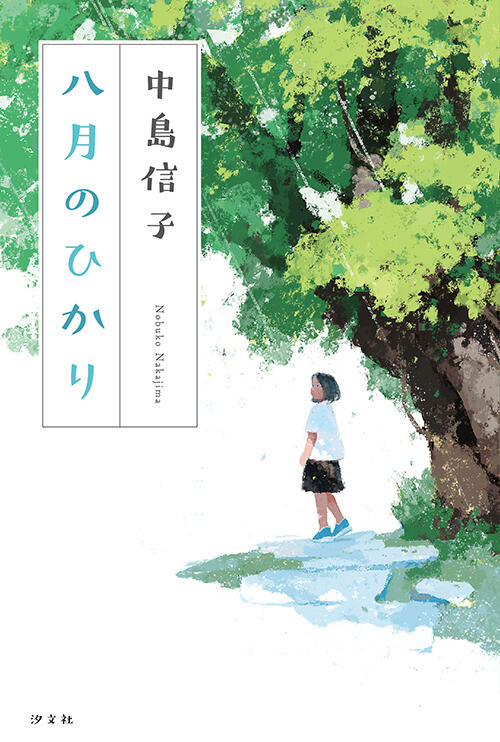

特集ページ

■作家・宗田理(「ぼくらの七日間戦争」シリーズ) 真夏の風景

一言でいうと、この物語は真夏の風景の一角を切り取ったようなさわやかさがいい。

この物語の主人公である美貴という少女のいじらしさ、かわいさ、けなげさに惹かれて最後まで一気に読み通してしまった。こんな少女にはじめて出会った。

こういう少女を生み出したのは貧しさなのだろう。貧しさの悲惨さが痛いほど迫ってくるが、それでいて奇妙に明るい暮らしをしている。母親も弟もいい。

読み終わって、貧困にあえぐ子どもや親のことを改めて考えさせられる。こんなことがあってはならない。

この物語を読んでぼくの少年時代を思い出した。昭和二十年八月上旬である。当時日本はアメリカ軍の空襲によって焼け野原になっていた。食料もなくなり子どもたちはいつも腹をすかせていた。国中が貧困のどん底にいたのである。

あんな時代を子どもたちに二度と会わせたくない。

■作家・梨木香歩

途中で本をおくことができなかった。

今日食べるもののことを、まず考えなければならない子どもたち。彼女たちがそれでも誠実に生きようとする努力が、日々にひかりを差し入れる。

人生は、どんな局面でも不幸ばかりではない。幸福ばかりでもない。そのことがしみじみと心のひだに入ってくる。

私は、この子たちのことが知りたかった。

■作家・渡辺一枝

私自身母子家庭育ちで、また、3・11後の福島通いと母子避難者取材を重ねる中で、たくさんの方の暮しを見聞してきました。

『八月のひかり』に書かれた母子家庭の貧困の様相は、とても、とても身につまされるものでした。

友人たちにも紹介しようと思いました。

■山口昭男(岩波書店前社長) 平和とは何か

1945年を境に世の中が変わった。いったいあの戦争は何だったのか。当時の平均寿命は、男性23.7歳、女性32歳――これは井上ひさしさんの言葉です。井上さんはさらに「平和とは、普通の人の日常生活が守られていること。文化とは、日常生活の喜怒哀楽の束」と語ります。

この作品は、「子どもの貧困」を扱いながら「平和とは何か」を問いかけています。平和や文化を守れない国は、まともな国ではありません。吉野源三郎さんの『君たちはどう生きるか』と通底する思いを感じました。

■与良正男(毎日新聞 専門編集委員)

戦後74年。アベノミクスとか投資や貯蓄とかとは全く無縁な社会が現実に広がっていることを忘れてはいけない。

(毎日新聞夕刊2019年8月21日より)

■かの書房 加納あすか様

本当に、ぐっとこみあげてくるもののある作品でした。

足を痛めても、たった一人で子どもを育てようと頑張っているお母さん。

そんなお母さんを支えようと家事を頑張る美貴ちゃん。

家計が苦しいのはわかっていても無邪気な勇希くん。

登場人物ひとりひとりに物語があると感じさせつつ、暑い夏の家で淡々と繰り広げられる「美貴ちゃんの夏休み」に、自分が過ごす日常のありがたさを実感せずにはいられませんでした。

電気代を気にしなくてもいい、ご飯の心配をしなくていい、水道代の心配をしなくていい。

そんな、私にとって「当たり前のこと」を心配しなくてはならない子どもたちがいる。

こんな家庭があるのか......と呆然としましたが、読後感は悪くなく、現在自分がいる環境をありがたく思おう、せいいっぱい生きていこう、そんな風に感じる物語でした。

■読者・50代男性

清流を、口にふくんだときのような驚きです。

自分が大切にしたいと思っていたことって、なんだろう。

自分が忘れかけていものが、ぽとりと掌に落ちてきた、そんな気持ちです。

■読者・髙橋佐和子様

『八月のひかり』に登場している子どもたちは、なんて誠実で、丁寧な生き方をしているのだろう。

「とても面白い本」「いい話」では終わらせたくない、大事なことを問う本だと思います。

「お金がないからこそ、きちんと生きようね」

この言葉に、胸を撃ち抜かれた気分です。

自分を含め、現代の大人のうちの何人が、自分自身に対して「きちんと生きよう」と思いながら生きているでしょうか。

電車では我先に乗り込む人が増え、エレベーターでは開くボタンを率先して押そうとする人も減ったように感じます。

譲ってもらったら「ありがとうございます」ぶつかったら「すみません」という一言を発するのも億劫そうな人。

顔を挙げて歩いている人は減り、暗い顔や余裕のない顔で過ごしている人も多い。

そんな大人の姿を子どもたちは見ています。

本書の親子像は「そう遠くない私たちの未来の現状へ問題提起をしている」と思いました。

■ときわ書房千城台店 片山恭子様

二度、読ませていただきました。

読めば読むほど、唸らされる作品でした。

二度、三度と繰り返し読むことによって、新たな発見のある作品だと思います。

八歳から八十歳までが読める作品です。

人として大切なことが、無数に散りばめられているようです。

子どもが理解しやすいように、やさしい言葉を駆使して社会的問題を描き出す、児童文学の見事さ、真髄を実感しました。

もっともっと大人にも読まれていいと強く思います。

■明林堂書店 大分本店 多田由美子様

『八月のひかり』は、子どもの目線から見た貧困を、主人公の心の成長とともに描いている。

一瞬、いつの時代の話? と思ってしまった。

そんな自分が怖くなる。知っているではないか。

子ども食堂などの活動もよく目に耳にしているではないか。

物語が三世代に触れているのも考えを深くさせられる。

物が溢れている今の世と、戦後の物がない時代との重ね方。

貧困の中で苦労して暮らした経験がもたらす結果が一つではないことを、今を見つめるだけでは解決にならないことを、教えてくれる。

物語には母子のささやかながら温かな幸せがちりばめられている。

そして物語の最後には微かな希望がみえ、ギラギラした夏の太陽の陽射しの中にすうっと風が流れ込んだ気持ちになる。

子どもたちに読んで欲しい。

それ以上に大人にも読んで欲しい。

■精文館書店中島新町店 久田かおり様

焼きそばが、カルピスが、アイスが、たこ焼きが、矢のように私の胸に突き刺さる。

今、私に何ができますか?

この幼い姉弟の日常を、単に「かわいそう」という言葉で表したくはない。

母親の必死の毎日を軽く「大変だ」という言葉で感じたくもない。

私たちは、怒るべきなんだ。今のこの現実に憤るべきなんだ。

■未来屋書店高崎オーパ店 山本智子様

美貴の健気さと優しさにに落涙。

お母さんの優しさ、強さがとても眩しく感じられました。

この世の中に貧困はあります。それは疑いようのない事実です。

綺麗事では済ませられない現実に、潰されてしまう人もいる。

その中でかすかな希望を見つける事が出来たら、小さな幸せを感じる事が出来たら、違う明日があるかもしれない。

子どもがお腹いっぱいに食べられる事が当たり前の世の中になる事を切に願います。

■宮脇書店ゆめモール下関店 吉井めぐみ様

切ない。子どもが食べることを我慢して生活しなければいけないなんて。自分だったら、自分の子どもだったら、と思わず考え込んでしまいます。

しかし、まさに清貧。自分で「優しいだけ」と言っていたお母さん。あなたはとても強い。子どもたちに何が大切か、しっかり心を伝えていると思います。とてもいいお母さん。

この作品で誰かの心を助けることができたらと思います。

■成田本店みなと高台店 櫻井美怜様

私自身、決して裕福とはいえない子供時代を過ごしてきました。

お金がないから本を買ってもらう余裕がなくて図書館に通って浴びるように本を読んだことを思えば、決して貧乏が悪かったことばかりではない、と今なら思えます。

『かがみの孤城』が本屋大賞を受賞した時に、この本で救われる子供や大人が日本にどれだけ居ることかと、売れる喜びを噛みしめましたが、この『八月のひかり』もどこかの誰かの支えになりうる作品だと思います。

■うさぎや矢板店 山田恵理子様

親子それぞれの気持ちが、あまりにリアルに自分の中に流れ込んできて、しばらく茫然としました。

この本の伝える力には圧倒的なものがあります。本当の幸せとは何か、この社会で本当に必要なことは何か、思いやる想像力を働かせられる本であり、地域で、家族で、読んでほしいです。

作者の表現力には、今まで感じたことがない新しさがあり、力強い想いが散りばめられているようで、それは未来への希望という光のかけらのように、胸にささります。

冒頭からラストまで、心をとらえて離さない。大切なことを伝えてくださってありがとうございます。

■明林堂書店南佐賀店 本間悠様

すごい力を持った物語でした。

なすすべもなく見守るしかない読者という立場がもどかしく感じられ、途中何度も頭を抱え、涙が溢れそうになりましたが、歯を食いしばって堪えました。

泣いちゃいけない、と思ってしまった。

この本を読んでどう思うか、どうするかについては、読み手の自由ではあるけれど、それが何とも歯がゆく、自分の無力さすら感じてしまう。

こんな本は、書店員をしていてはじめて出会ったかもしれません。

出来るだけ多くの人に、この本に触れる機会を持って欲しい。

書店員として、そして母親として、一人の人間として、この本に描かれている現実に、どう立ち向かうべきなのかを考えています。

考えるきっかけをくださった、作者の中島信子先生。

丁寧にこの物語を紡いで下さったからこそ、スタートラインに立つことが出来ました。

この物語を書いて下さってありがとうございます。

せめて書店員として、この本を売り場に置くことで、メッセージを送り続けたい。考え続けたい。そんな気持ちです。

■神保町の子どもの本専門店 ブックハウスカフェ 茅野由紀様

とても良かったです。八月という季節にからめて、70年前の戦後まもなくのことを想像しながら読むと、また、ちょっぴり違ったようにも読める気がしました。この本をきっかけにいろいろな社会のことに興味を持ち、問題点を考えるようになる、そんな窓口のような1冊として、おすすめしていきたいと思います。

■紀伊國屋書店名古屋空港店 山崎蓮代様

令和と元号が変わり、一般的には喜ばしい雰囲気なのだと思う。

そんな中でこの物語の主人公たちは相当我慢を強いられた生活を送っている。

両親の離婚、病弱な母が働いて得た賃金で爪に火を灯すような生活。

真夏の日中にクーラーをつけることもなく、お風呂でさえ一年中時間を制限して過ごしている。

何より育ち盛りの姉弟が欲しているのは「おなかいっぱいに食べたい」。

確かにモヤモヤするし厳しい生活だと思う、のだけれど姉弟は「辛い」とは思っていない。

「家族のことを何より大切に考えていて、元気でいてくれたらそれでいい」。

なんだ、爽やかな家族の物語じゃないか。

八月の照りつける日差しにこんがり焼けた子供たちの姿が今から眩しく思える。

子供たちの方がよっぽどオトナだ。世の中の大人は見習わなくてはならない、情けない。

■くまざわ書店 南千住店 阿久津武信様

背伸びや躓きという若さならではの特権を与えられ、ともすれば無敵に思える子どもは、当たり前だが実は無力で誰かを必要とする生きものであることを嫌というほど突きつけてくる作品であると同時に、戦後何年経っても十分に子どもを守ることができていない世の中を鋭く切り付ける作品でもある。

「明日も生きていること」だけが目的であり、夢さえ見ることを忘れかけていた子どもの頃を思い出した。

福祉の扉は今いくつもあるんだけど、そのほとんどの取っ手は子どもには手が届かないものだったり、子どものいる側からは開かないものだったりするんだよね。

■ダイハン書房本店 山ノ上純様

これがもし現実なのだとしたら、いま、私に出来ることは何なのか。教えてほしい。

■作家・赤川次郎(「三毛猫ホームズ」シリーズ) 『八月のひかり』のこと

人は、家を選んで生まれてくるわけではない。だから、あなたがこの物語の子供たちのように、食べたいものが食べられず、給食のない夏休みになると、毎日お腹を空かしているという生活をしないですんでいるとしたら、それはあなたが幸運なのだ。

でも、これが「今日のあなた」でないとしても、「明日のあなた」でないとは限らないのだ。

今の日本には、美貴や勇希が大勢いる。色んなつらさに耐えて頑張っているこの家族に、誰もが感動するだろうが、私たちは同時に、怒らなければならない。こんな世の中は間違っている、と。

誰がこんな子供たちを放置して平気でいるのか。美貴や勇希の代りに怒るのが、私たちの使命である。